Por Maria Eduarda Vargas*

Cronos ergue-se do Tártaro com a mesma voracidade antiga, mas agora seus dentes não se voltam contra deuses, e sim contra ideias. Já não devora filhos de sangue, mas filhos da razão: instituições, leis, princípios, tudo o que o tempo humano levou séculos para construir. Cada invasão, cada ato de revolta e destruição, é mais um banquete servido à pressa, a pressa de um século que acredita poder recomeçar devorando o próprio passado. Mas até quando a humanidade continuará a mastigar o tempo, acreditando que o domina, enquanto é, pouco a pouco, devorada por ele?

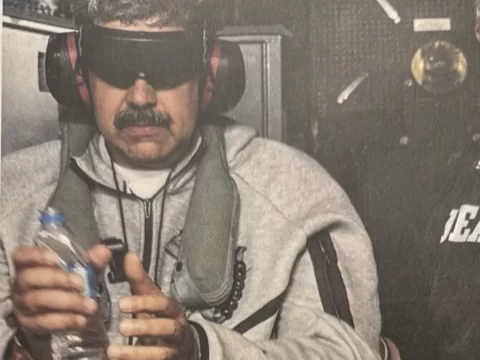

A cena é repetida em diferentes palcos: No Nepal, ruas e templos ardem, não como sacrifício ao divino, mas como oferenda à ira humana. Em Porto Alegre, a Câmara dos Vereadores é tomada por aqueles que proclamam agir “em nome do povo”, enquanto profanam o próprio espaço que representa o povo. Em Brasília, o Parlamento se converte em campo de batalha, onde o grito substitui o voto e a força, a razão. É a liturgia da destruição: a substituição do tempo do diálogo pelo instante da cólera. Cada tocha erguida contra uma instituição é um novo filho engolido, uma nova mordida na própria história, um novo banquete servido à fome insaciável de destruir o que levou séculos para amadurecer.

Cronos, o devorador do tempo, ergue-se entre as chamas. Sua fome renasce nas multidões modernas que, em nome da liberdade, consomem as próprias conquistas, mastigam a civilização, dilaceram a política e devoram o direito. A cada ato de barbárie travestido de justiça, o tempo é ferido, e o futuro, engolido. A história já ensinou o preço disso. A Revolução Francesa proclamou a liberdade e terminou em guilhotina. A Revolução Bolchevique prometeu igualdade e ergueu muros de ferro. Em ambas, o povo, como filhos de Cronos, foi o banquete de suas próprias revoluções.

A fome do tempo sempre disfarça sua crueldade com discursos nobres, mas a cada nova revolta que destrói em nome do futuro, devora-se o presente e condena-se o amanhã. Como advertiu Pierre Vergniaud, “a Revolução, como Saturno, devora os próprios filhos, trazendo consigo apenas o despotismo e as calamidades que o acompanham.”

Resta a pergunta: quem será o Zeus deste século? Quem terá a coragem de enfrentar o titã do tempo e devolvê-lo ao Tártaro? O liberalismo talvez seja essa força silenciosa, a doutrina que tenta conter Cronos, defendendo o tempo contra a urgência, a razão contra o instinto, o processo contra o colapso. Friedrich Hayek lembrava que a liberdade requer limites, porque o poder absoluto, seja do Estado, seja da multidão, sempre degenera em tirania. Quando o liberal defende a moderação, não o faz por fraqueza, mas por memória. Sabe que toda vez que o tempo é atropelado, a liberdade é devorada junto e que, sem tempo, até os deuses perecem.

Há algo de profundamente simbólico nas invasões contemporâneas. Elas não são apenas ataques físicos a instituições, mas rituais de destruição do próprio tempo político. O Parlamento, a Câmara, a Constituição, todos são frutos de séculos de construção gradual, de pactos, de concessões. A sociedade moderna parece ter perdido o sentido do tempo — vive presa ao instante, fascinada pelo colapso. Como Cronos, devora aquilo que lhe garantiria a continuidade, acreditando renovar-se enquanto apenas se consome. No frenesi de parecer virtuosa, mastiga suas próprias fundações e chama de progresso o ruído da digestão.

O homem moderno vive atormentado pelo mesmo medo do titã: o medo de perder o controle sobre o tempo. Por isso, age como ele, consome o que criou para não ser superado. Invade-se um prédio, destrói-se uma lei, desacredita-se a política, como se a força pudesse reescrever o relógio. Mas o tempo, quando é devorado, não se extingue: transforma-se em culpa histórica. Nenhuma sociedade sobrevive impunemente ao ato de engolir suas próprias instituições.

O liberalismo oferece uma resposta civilizatória a esse mito eterno. Onde Cronos destrói, o liberal constrói; onde o instinto apressa, a razão espera. A liberdade, nesse sentido, não é o banquete do presente, mas o investimento no futuro. Ela exige confiança no tempo, nas regras, nas instituições, mesmo quando parecem lentas. Porque o tempo é o único alimento que, quando digerido com paciência, não nos devora de volta.

A normalização das invasões — na Câmara dos Vereadores, nas ruas, nas redes — é a imagem mais clara de uma sociedade que perdeu o paladar da prudência. Já não se distingue a justiça da vingança, o protesto da destruição, o direito da força. Tudo é engolido pela voracidade de mudar sem compreender. E o mais trágico é que, como Cronos, essa mesma sociedade será destronada pelo tempo que tentou devorar.

Enquanto a humanidade insistir em mastigar o tempo, a liberdade continuará a ser o último filho à beira da garganta. E talvez, quando o silêncio se instalar sobre as ruínas das câmaras, das praças e das ideias, reste apenas o som distante da mastigação — o eco de uma civilização que confundiu urgência com virtude e, com isso, devorou a si mesma. No fim, restará apenas a pergunta que atravessa os séculos: quem devora quem — o homem que tenta dominar o tempo, ou o tempo que, disfarçado de pressa, volta a nos devorar? Talvez a resposta, como sempre, tenha o mesmo nome: Cronos.

*Diretora de Projetos e Coordenadora do Students for Liberty