Por Sara Ganime*

Foram anos cobrindo festivais como o de Gramado, de Brasília, do Rio, de Vassouras. Vi filmes incríveis nascerem e muitos outros que só existiram porque alguém, em algum escritório público, achou que era uma boa ideia bancá-los com dinheiro de todos nós.

Eu gosto de cinema brasileiro. Gosto muito. Quando é bom, quando emociona, quando desafia. Mas o que me revolta é a insistência em manter esse setor como refém de verbas públicas e de legislações que tratam o público como incapaz de escolher o que quer assistir.

Essa semana, a União da Indústria Audiovisual Brasileira lançou uma campanha nacional para pressionar o Congresso a regulamentar as plataformas de streaming. Entre as propostas estão cotas obrigatórias de conteúdo nacional, uma taxa de 6% sobre o faturamento bruto dessas empresas e incentivos à produção independente. Tudo isso com a justificativa de “proteger a cultura nacional” e garantir retorno econômico ao país.

Mas a verdade é que o que está em jogo aqui não é a cultura, é o controle.

Intervencionismo cultural

O argumento parece bonito: o setor audiovisual gera empregos, movimenta bilhões, e precisa de regras para equilibrar o jogo com os gigantes estrangeiros. Mas essa lógica esconde um vício antigo da cultura brasileira: a crença de que só se faz arte boa com ajuda do Estado.

O Brasil já regula, já interfere, já impõe exigências e mesmo assim importa dez vezes mais conteúdo do que exporta. Isso não é um sinal de que falta regulação. É um sinal de que algo não está funcionando no modelo atual. E cobrar mais impostos ou impor cotas não vai resolver esse desequilíbrio. Vai piorar.

Já tentaram e não deu certo

A França é o exemplo preferido dos defensores da regulação. Lá, as plataformas são obrigadas a investir no conteúdo local e respeitar cotas rígidas. O resultado? Uma indústria rica, sim, mas com baixa audiência internacional. É cinema feito para consumo interno e sustentado artificialmente.

Na Espanha, medidas similares fizeram a HBO Max reduzir investimentos no país. Quando se cria insegurança jurídica, o capital vai embora. Nenhum investidor quer pagar para financiar uma cultura que só sobrevive no cabide estatal.

Já a Coreia do Sul mostra um caminho diferente. Antes de virar potência com seus doramas e K-pop, o país investiu em infraestrutura, capacitação e liberdade. Não impôs cotas nem taxou pesadamente. Criou um ambiente onde a criatividade podia florescer sem medo de censura ou amarras.

E a Índia? Cresceu com liberdade de criação e mercado vibrante. O sucesso de Bollywood veio porque havia demanda, talento e liberdade e não porque o Estado mandou.

Mais liberdade, menos tutela

O projeto encabeçado pela deputada Jandira Feghali (PCdoB-RJ) segue a velha cartilha da centralização cultural: mais controle, mais impostos, menos liberdade.

Defender a cultura não é o mesmo que proteger produtores da concorrência. Ao contrário, cultura só se fortalece quando é desafiada, quando se reinventa, quando precisa conquistar o público e não quando se acomoda numa reserva de mercado bancada com dinheiro público.

O streaming democratizou o acesso ao conteúdo, quebrou monopólios e deu ao espectador o poder de escolha. É isso que incomoda tanto?

Cultura é liberdade

Em vez de taxar quem inova, o Brasil deveria facilitar a vida de quem quer criar. Menos burocracia, mais liberdade para parcerias internacionais, acesso a capital privado, estímulo à exportação de ideias e não a importação de censura disfarçada de proteção cultural.

A arte brasileira já provou que tem qualidade. O que ela precisa agora é de espaço para crescer com independência. Porque no fim das contas, cultura boa não precisa de muleta. Precisa de liberdade.

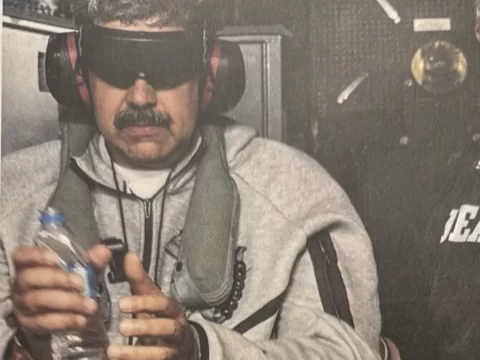

*Sara Ganime é jornalista e editora-chefe do Boletim da Liberdade. Sara é líder do LOLA Rio de Janeiro e cobriu cinema e política no Brasil 61.